ベリアン・リーフ・クラスター

ベリアン・リーフ・クラスターについて

べリアン・リーフ・クラスターのべリアンの意味は、新約聖書・使徒言行録に見られる地名ベレア、現在のべエリア(ギリシャ共和国中央マケドニア地方イマティア県)に所在する地名、あるいはこの地の人を示すものです。

使徒(行伝)言行録17章10節に、パウロが第2回目の伝道旅行でこの地を訪れ「ここのユダヤ人たちは素直で、非常に熱心に言葉を受けいれ、毎日聖書を調べ、そのうちの多くの人が信じ、ギリシャの上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った」と記載されており、この地の名称がベリアンの意味ではないかという説があります。

永井家とベリアン・リーフ・クラスター

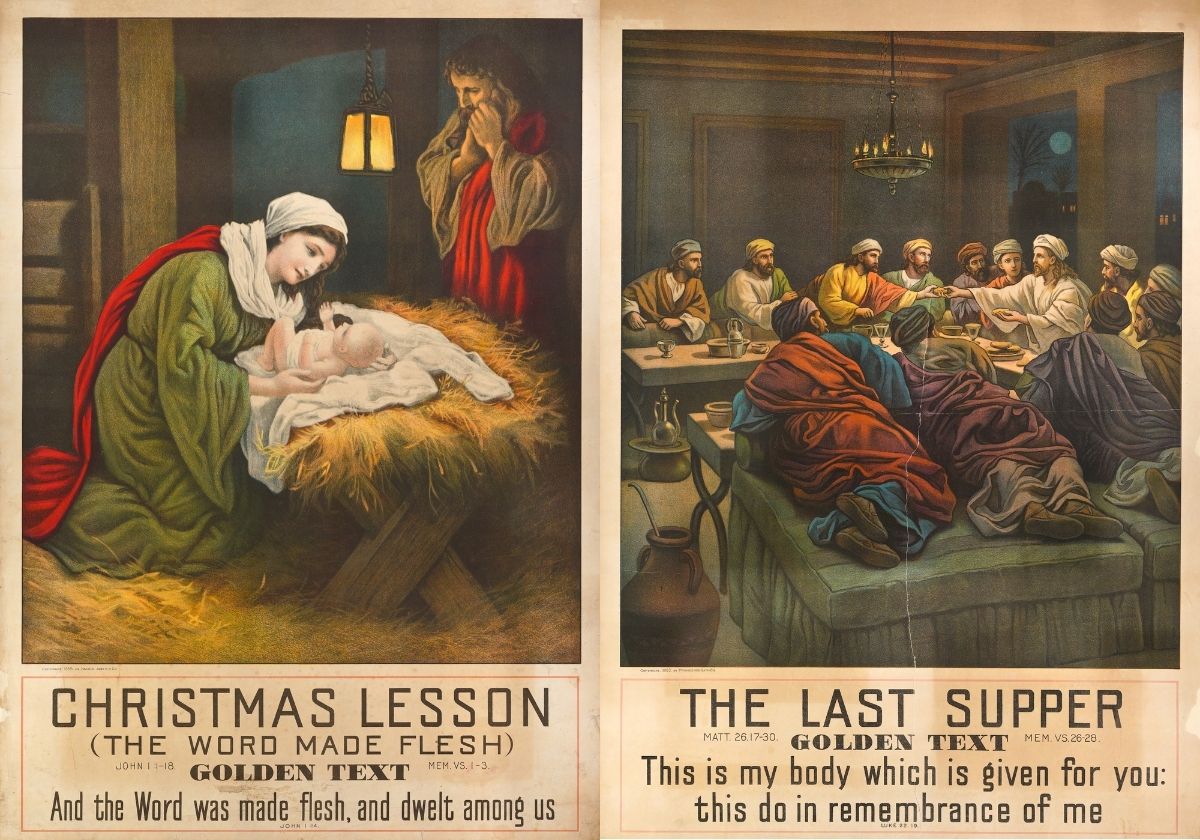

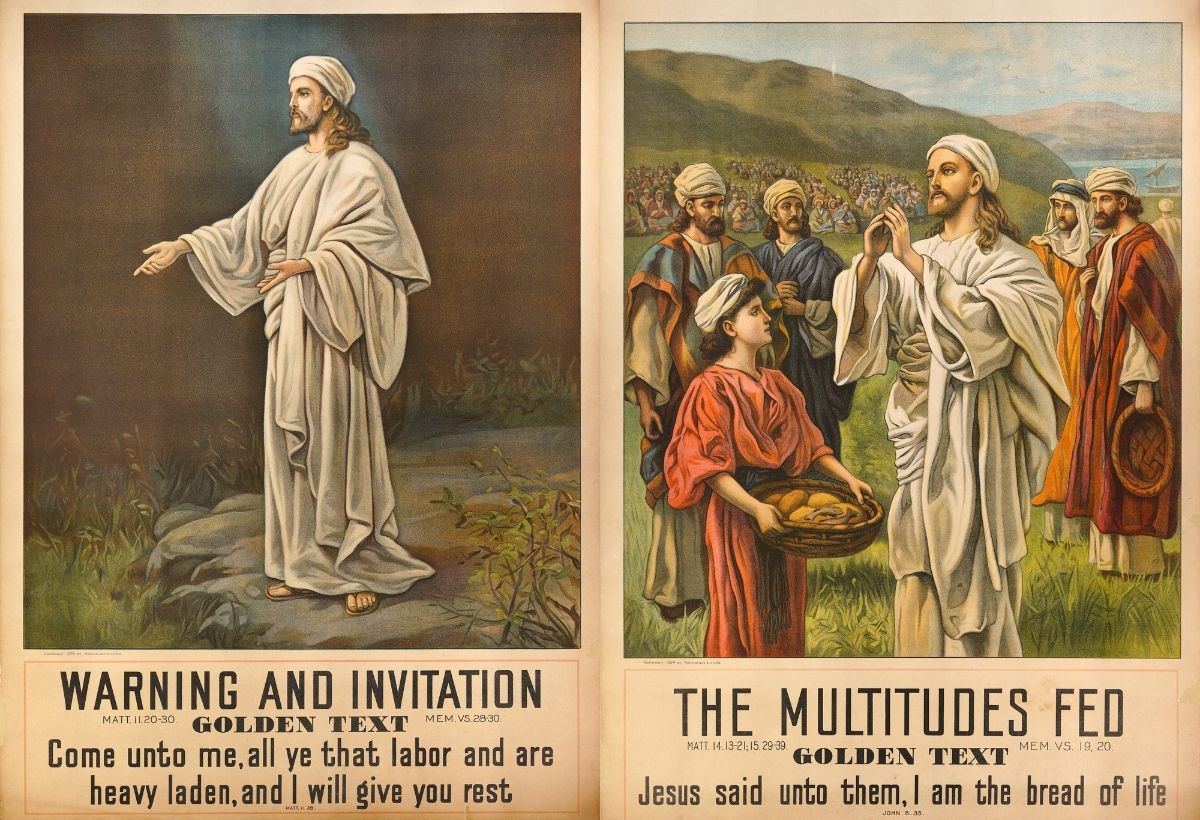

2012年、永井家の蔵の整理を行っていたところ、衣装ケース2つに詰め込まれた漢訳聖書等の書籍と、キリスト教の聖書を基にした絵画等が発見されました。

数年間にわたり調査を行った結果、発見された絵画は、キリスト教日曜学校で教材とした聖書教材掛絵(ベリアン・リーフ。クラスター)で、聖書の内容を絵画等(聖画)描き、各説話をわかりやすく説明する補助教材として、米国でベリアン・リーフ・クラスターが製作され、世界各地へ送り出されたものであることが判明しました。

明治維新直後のキリスト教宣教開始期にあった日本では、外国人宣教師の活動や諸教会の設立が盛んになり、群馬県内でも安中教会設立をはじめ多くの教会が設立されるとともに、女子教育の促進を目的に1888年(明治21)、キリスト教信者の寄付によって、前橋英和女学校(現:共愛学園)が誕生し、語学教育のために招かれたのがアメリカン・ボードの宣教師でした。

アメリカン・ボードの宣教師等は、前橋英和女学校の宣教師館を拠点として、語学教育だけでなく群馬県一円の宣教活動の役割も担っていました。

永井家にも女性宣教師が訪れ、讃美歌を歌唱したとの資料があります。永井家のベリアン・リーフ・クラスターのもっとも古い物は、1889年に製作された物で、自宅をキリスト教講義所とした時期と重なり、アメリカン・ボードの手によって配布された物と考えられます。

また、日本日曜学校協会編輯・教文館刊行の、幼児科用掛絵も枚所蔵されており、1903年から本格的に取り組んできた、日曜学校の教材として用いられた204枚のベリアン・リーフ・クラスターが所蔵されています。