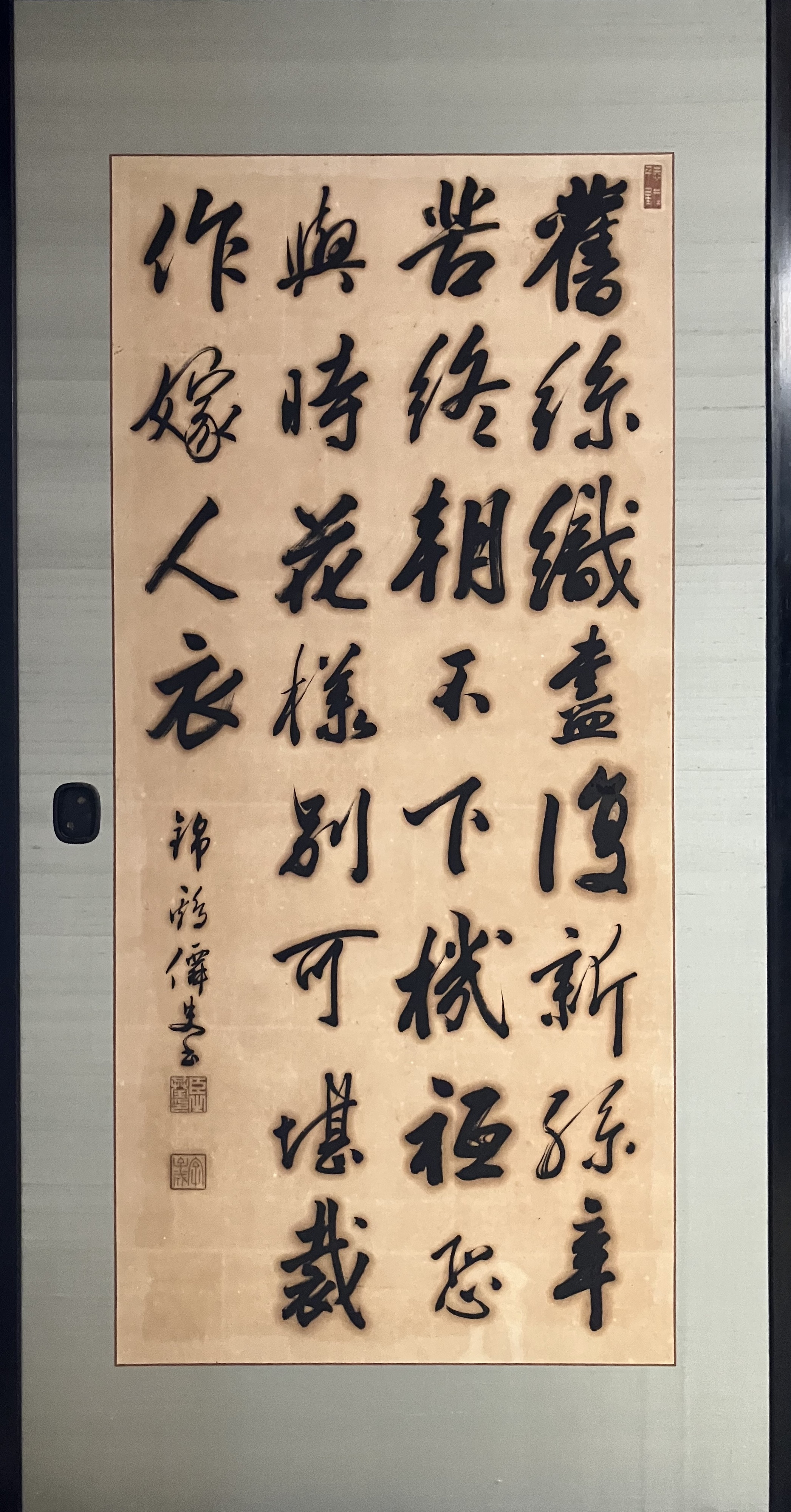

襖の書

襖の書について

明治時代、永井家の女性「きよ」が詠んだ漢詩を、書家・金井之恭が襖に揮毫(きごう)したものです。

嫁入りや家族への思いを綴った詩からは、当時の暮らしや女性の心情がにじみ出ており、暮らしの中に詩情が息づいていたことを感じさせてくれます。

内容紹介

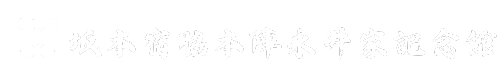

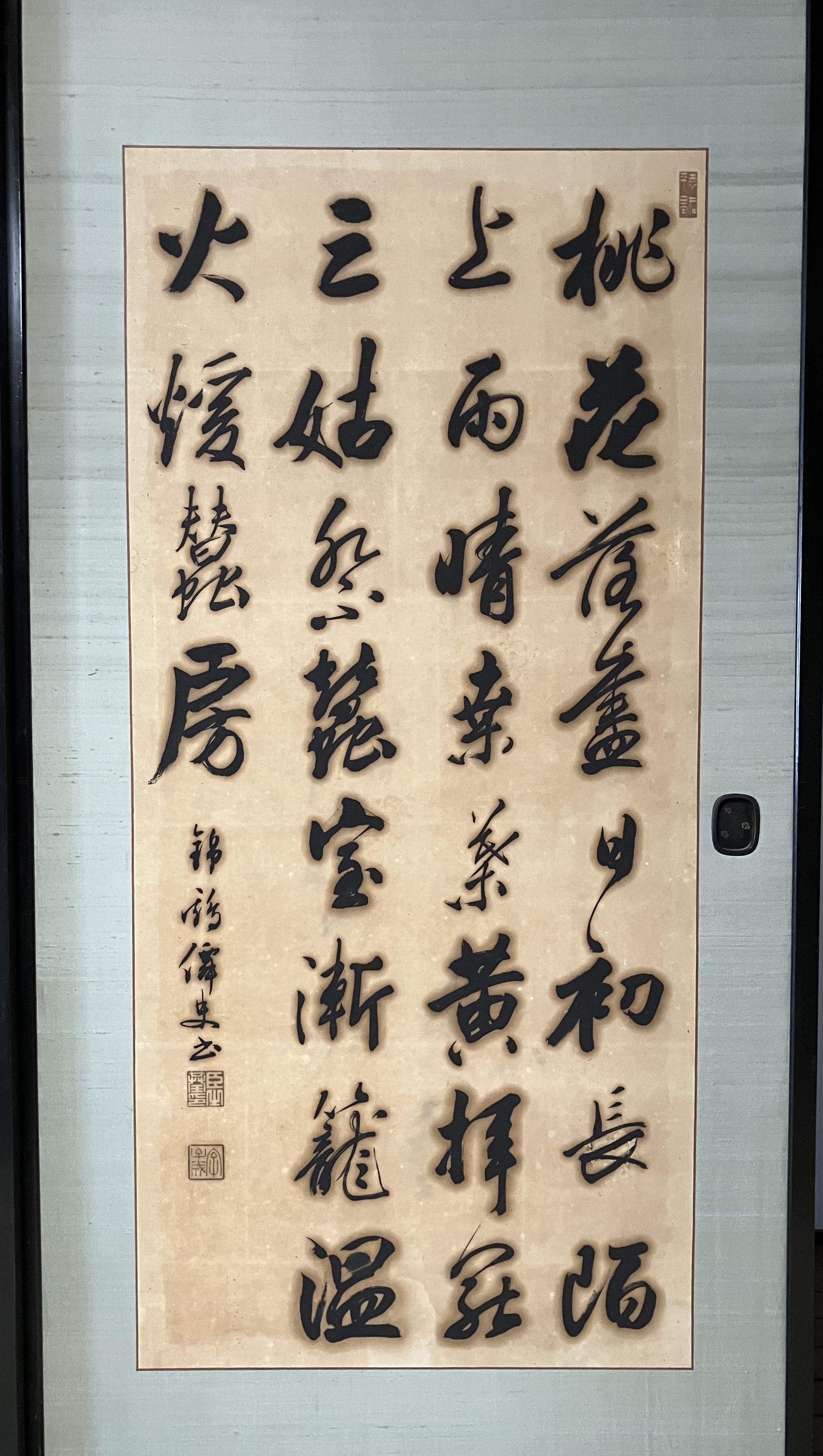

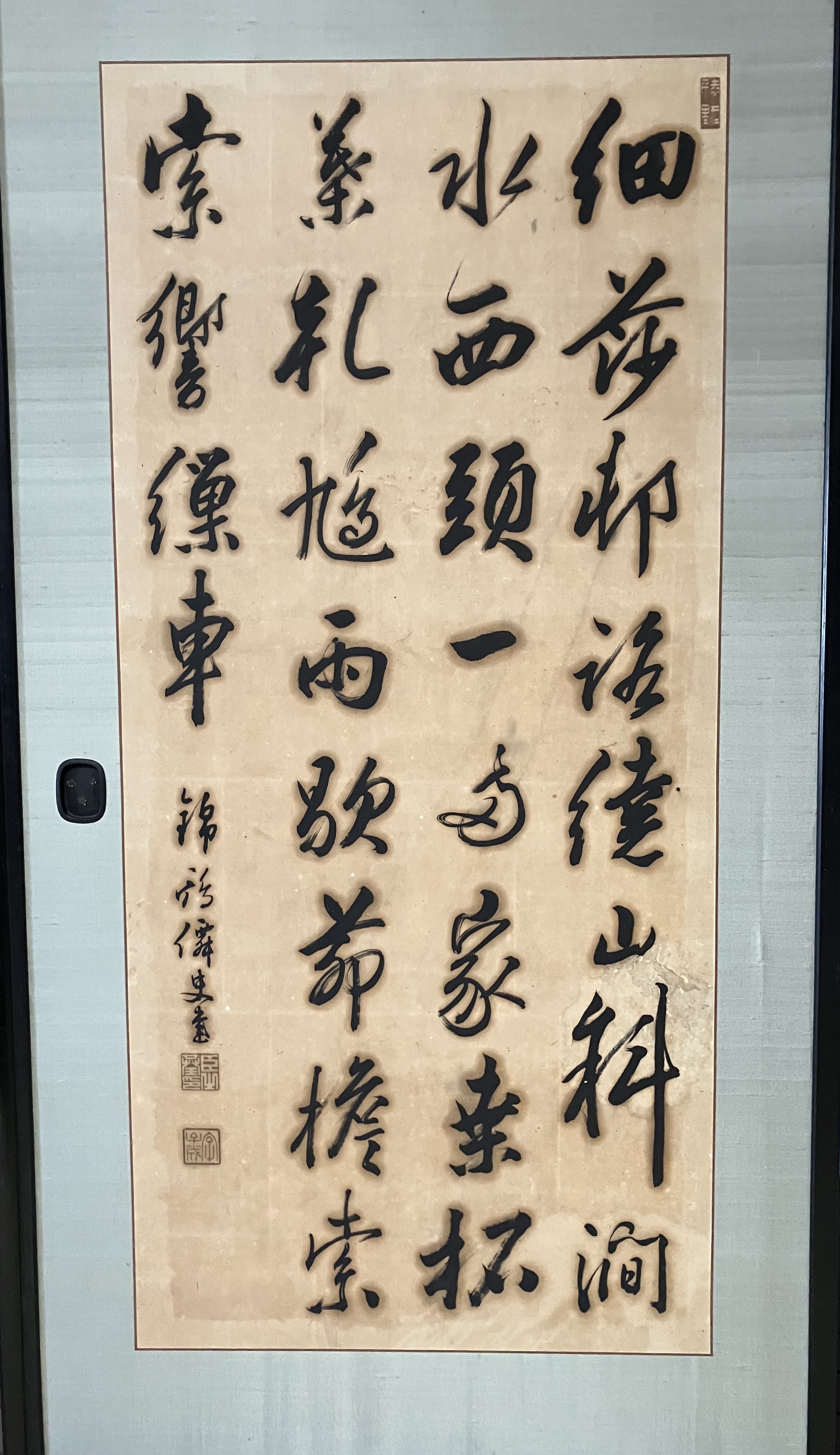

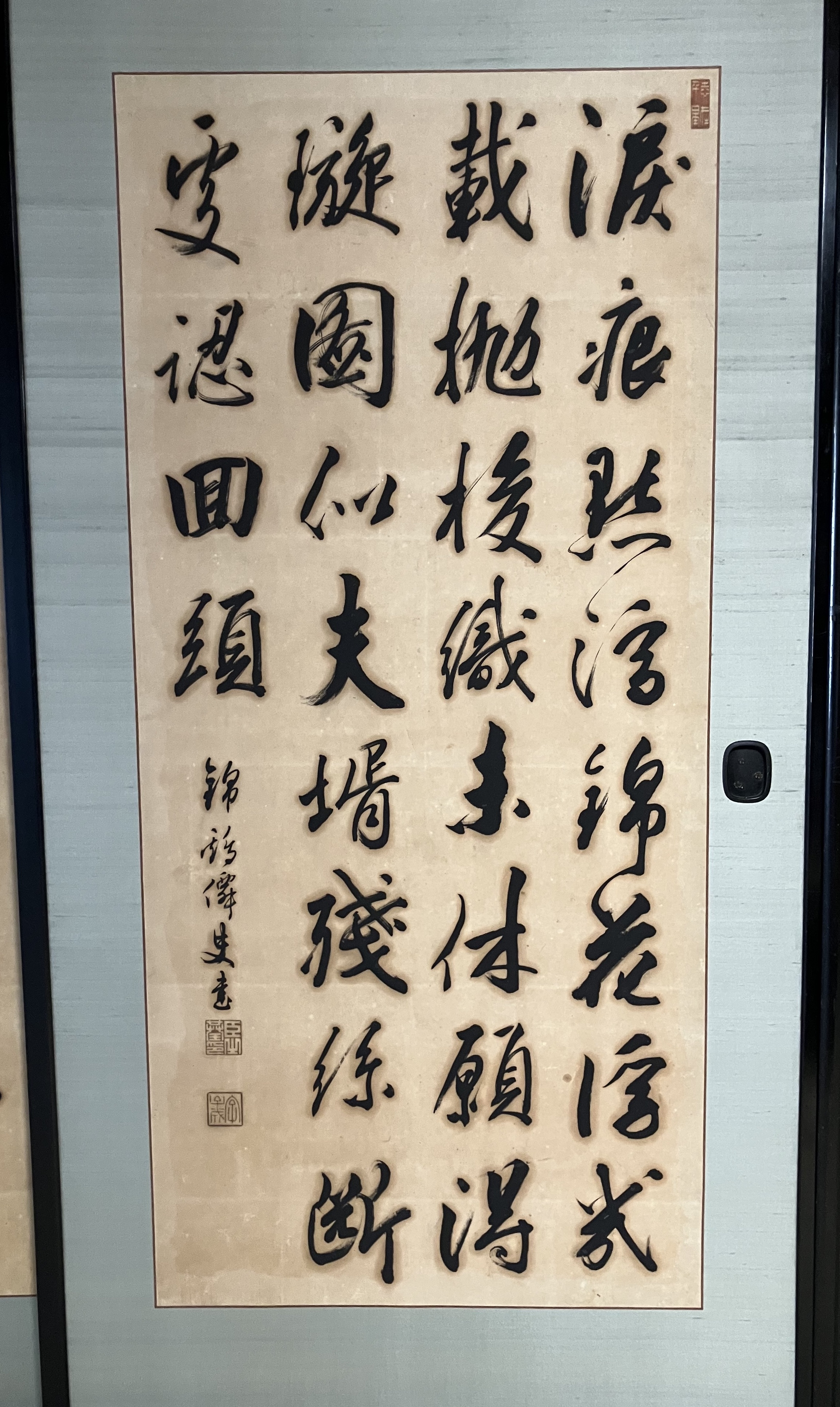

襖に書かれている漢詩の一部をご紹介します。

日が長くなってきて、桑の葉が黄色くなり

ようやく蚕室が温かくなりました。

庚申祭りが終わったので、ようやく蚕室にも火を点し、

蚕室の部屋が暖かくなりました。

山の斜面を歩いて巡ると鳩の雨がやみ、桑の葉が開き乾いていきます。

谷川の沢、西のはずれには家が二軒並んでいます。

茅の軒が連なっていて、

家の中に糸車が響いています。

涙の流れた後も乾き、思い出の中で美しい花が思い浮かんできました。

織物の火が消えようとしてもほっておいて、機を織ることをいまだ休みません。

我が夫のことを思いだし、

願わくば、我が身の美しい思い出が消えませんように。

古い糸は織つくし、次の糸で織り込みます。

夜通し機を織っていました。

慎み恐れ、季節の花と、

お嫁さんの衣装を作ることを楽しみます。